Update : 2025.9.30

真夏の陽ざしを受け、青々とした稲が風にそよぐ。埼玉県・杉戸町に拠点を置くヤマザキライスは、水を張らずに稲を育てる「節水型乾田直播(かんでんちょくは)」に取り組む生産者だ。出迎えてくれた代表の山﨑能央(やまざき よしお)氏は言う。

「今年は特に暑くて、雨も少ない。

埼玉は夜になっても気温が下がらないんです。」

取材に訪れたこの日も、気温は35度を超えた。灼熱の空気の中でも稲はまっすぐに伸び、力強く葉を広げる。田んぼの表面は乾いて見えるが、株は健やかに育っていた。

代表取締役 山﨑能央氏

乾田直播は昔から知られる手法だが、発芽後には水を張って雑草を抑えるのが常識だった。苗立ちの不揃いや雑草の多発といったリスクもあり、導入には高額な専用機械が必要だったため、実践できるのは広い圃場と資金力を備えた一部の大規模農家に限られていた。

そこで山﨑氏が確立したのが、発芽後も水を張らずに行う「節水型」のやり方だ。

「水ゼロでは育ちませんが、土が湿っていれば稲は十分に育ちます。

これまで必須だった代かきや苗づくり・田植えも不要なんです。」

この農法を支えるのが、ビール酵母由来の「バイオステュミラント」。

肥料でも農薬でもなく、植物に適度なストレスを与え、本来の生育力を引き出す農業資材だ。その効果で根は太く広く張り、地中の養分と水分を効率よく吸収。干ばつや高温に強い稲へと育つ。

従来の水田では約70日かかっていた水管理も、いまでは数回で済むようになった。昨年は、わずか5回だったという。

1枚目:発芽後も田んぼには水は張られていない

2枚目:右側:慣行水耕栽培の稲の根

左側:節水型乾田直播の根

背景にあるのは、日本の稲作が抱える深刻な課題だ。

農林水産省の試算では、2020年から2030年までの10年間で約92万ヘクタールの農地が耕作されなくなる見込みとされる。これは東北地方全体の農地面積に匹敵する規模で、同期間に農業経営体も現在の半数に減ると見込まれている。

高齢化と後継者不足で、農地はあっても耕す人がいない。やがて荒れ地となり、国内の食料供給力は目減りする未来は遠くない。

「耕作放棄地が増える中、新しく農業に入る人たちが失敗せず、初年度から成り立つ仕組みをつくらなければ。」

山崎氏はかつて大規模農家の専売だった技術を、中山間地や小規模農家でも再現可能に変えた。それは、稲作の常識を覆す“パラダイムシフト”だった。

稲作には環境負荷という課題もある。

水を張った田んぼでは酸素不足が起き、温室効果ガスのメタン(CH₄)が発生する。一方の節水型乾田直播では土壌に酸素が行き渡り、メタン発生を大幅に抑えられる。

自社圃場での測定では、メタン排出量を87%削減。温室効果ガス全体でも65%削減に相当した(同社算定・取材値)。

※温室効果ガスは種類ごとに温暖化への影響が異なるため、国際的には一度すべて二酸化炭素に置き換えて比べる「CO₂換算」が用いられる。

さらに水資源の使用も減り、温暖化防止と水資源保全を同時に実現した。そして、この節水型の圃場では、生き物たちの姿も戻ってきている。表面が乾いていると「生き物がいなくなる」と思われがちだが、近年の猛暑ではむしろ逆で、真夏には田んぼの水温が40度近くまで上がることがある一方、節水型では地表が乾いていても、地中の水分が蒸発する際の気化熱で株元の温度が上がりにくい。

1枚目:節水型乾田直播によりメタンガスが従来より87%減少

2枚目:水田では稲と共に生き物も育っている

「最近は水温が上がりすぎて、水田のザリガニが全滅することもあります。

でも節水型だと地表はひんやり保たれ、カエルもザリガニも元気なんです。」と山﨑氏。

節水しながら稲は元気に育ち、生態系も保たれている。これが“未来型の田んぼ”の姿なのかもしれない。

ヤマザキライスは、こうした取り組みを「カーボンフットプリント」として見える化する仕組みを進めている。米の生産過程でどれだけ温室効果ガスを減らせたかを数値で示し、将来的には商品パッケージなどに表示する構想だ。

環境価値を目に見えるかたちにできれば、企業にとっては調達を環境配慮型に切り替えることで自社の排出量削減につながる。消費者にとっても、「環境にいいお米なら選びたい」と思える指標になる。

米の生産過程での環境負荷削減を見える化

「環境に配慮するのは利益のためではありません。差別化の一つとして取り入れています。環境価値が新しい選択肢になることで、実需者の皆さんと一緒に取り組める世界をつくっていきたい。」と山﨑氏は語る。

節水型乾田直播を広げるうえで、欠かせないのがデジタルの活用だ。

どれだけ優れた農法でも、経験や勘が必要な“職人技”のままでは担い手は増えない。ヤマザキライスでは、ドローン散布や自動運転トラクターなど、現場のスマート化を進めている。

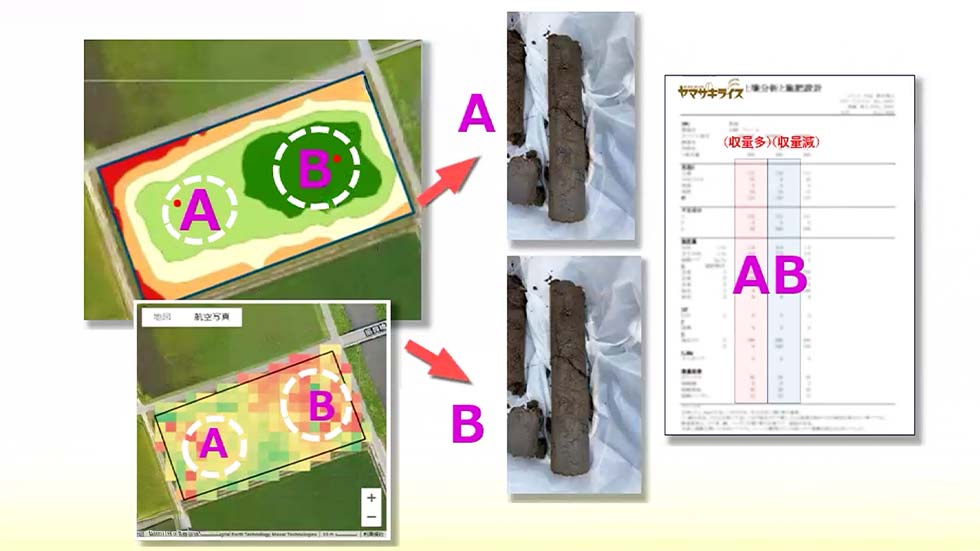

なかでも柱となっているのが、山﨑さんが開発に携わった栽培管理支援システム「xarvio(ザルビオ) FIELD MANAGER」だ。

「ザルビオ」は、世界約350機の衛星画像と気象データを基に、圃場の状態を地図のように見える化するシステム。稲の生育状況や病害リスクを色分けで示し、圃場のポテンシャルを科学的に把握できる。さらに土壌分析も取り入れ、肥料成分や有機物量、水分保持力を調査。

空からと地中からの両面で農業を可視化し、勘に頼らない栽培管理を実現した。

1枚目:ドローンでの肥料散布

2枚目:自動運転トラクターを活用

特徴的なのは、地球上の多くの圃場について過去10年以上の衛星データが蓄積され、新規登録直後から、その圃場の過去の傾向を確認できる点だ。施肥や刈り取りの優先順位を、科学的根拠に基づいて判断できるようになった。

こうして得られた膨大なデータは、すべて山﨑氏の手元で整理されていく。

xarvio(ザルビオ)により圃場の状態を正確に分析・把握

「デジタルを活用したスマート農業は、省力化や効率化につながります。

でも、それ単体だけを入れても意味がないんです。」と話す。

たとえば作業を自動化しても、それだけで収量が増えるわけではない。

大切なのは、デジタル機器から得られた数値をどう活用するかだ。山﨑氏は収量センサー付きコンバインで収穫量を測定し、肥料や作業コストと突き合わせて利益率を算出。さまざまなデバイスから得た情報をExcelに統合し、圃場ごとの力を“偏差値”のように可視化している。

どの圃場が平均的で、どこが特に収量が高いか、どこにどれだけ投資すべきか――。

専門知識と経験をもとに総合判断することで、はじめてコストを抑えたり適切な品種を選んだりといった戦略を立てている。

さらに現在は、自らの“経験と勘”をAIに学習させる試みにも着手。現場でどう状況を見て、どう判断したのか――。その言葉やプロセスを記録し、AIに蓄積している。

「経験と勘でしか語れなかった部分を、誰でも理解できる形にする。それが次の世代に技術を引き継ぐために必要なんです。」と語る。

積み重ねてきた“暗黙知”を“形式知”に変え、次世代へ継承する。AIによる再現性の高い農業の可能性を探っている。

圃場ごとの「偏差値」を可視化

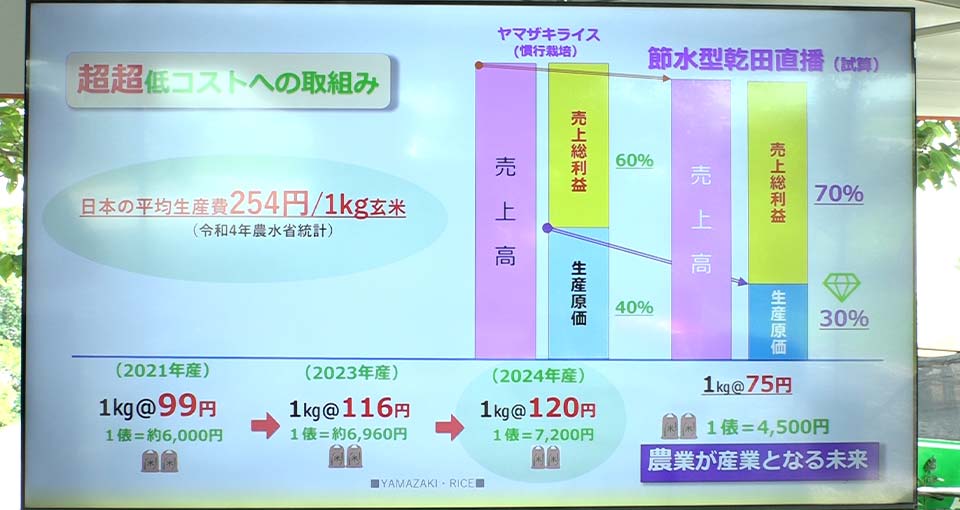

山﨑氏が目指しているのは、稲作を“産業”として成立させることだ。

「手間がかかるのに儲からない」と言われてきた稲作を、利益の出る事業へと転換しようとしている。

節水型乾田直播では、これまで当然とされてきた代かき・苗づくり・田植えといった工程をすべて省略。その結果、人手は約70%、設備コストも約60%削減することに成功した。

農林水産省「令和4年度 米生産費調査」によれば、日本の水稲は玄米1キロあたり平均約254円(10アールあたり14〜15万円)がかかる。これに対し、ヤマザキライスは10アールあたり約6.4万円、玄米1キロあたり約75円を実現している(同社算定、令和6年度実績・試算)。全国平均の約3分の1という水準だ。しかも、売上に対する粗利は約70%(生産原価30%)に達する。

手間、コストをカットして利益率をアップ

「農業でこの構造をつくれたのは大きい。製造業と同じ粗利率になりました。」と話す。つまりこの仕組みなら、少ない人手と投資で、確実に利益を出せる稲作が可能になる。

「参入してすぐ失敗してしまうようでは、人は入ってきません。

初年度から成功できる再現性をつくることが大切なんです。」

収穫量やコストをデータで分析し、圃場ごとの利益率まで算出。どの圃場にどれだけ資材を投じれば、どれだけ利益が出るか。農業は「経験と勘」に頼る時代から、戦略を立てて取り組む事業へと変わりつつある。

節水型乾田直播は、水を張らないことで環境負荷を抑え、デジタルで経験と勘を形式知に変え、そして高い収益性で、誰もが挑戦できる稲作へと進化した。

山﨑氏は、この取り組みを個人の技術ではなく、誰もが共有できる「産業の型」にしようとしている。背景にあるのは、日本の農地が急速に失われつつある現実だ。

「誰かが、これからの農地を守っていかなければいけません。

そのためには、挑戦した人がきちんと報われる仕組みをつくる必要があるんです。」

稲作が産業として確立すれば、短時間単位で働くマッチング型の人材や副業人材が関われる余地も広がっていく。効率化された仕組みのうえに、多様な人の力を集められるようになる――山﨑氏は、そう考えている。

環境にやさしく、無理なく利益が出て、失敗しない農業。その挑戦は、稲作を「守るべき伝統」から「持続する産業」へと変え、次の世代へ食糧をつなぐ、新しい道をひらこうとしている。

2000年に埼玉県杉戸町で新規就農。節水型乾田直播栽培や栽培管理サポートシステムなどの革新技術を導入し、省力化とコスト削減、利益率向上に取り組んでいる

ヤマザキライスHP: https://www.yamazaki-rice.com/