「寿司・刺身用のおいしい魚を生み出し、送り出すことにかけては日本の養殖魚は圧倒的な強みを持っていると思います。実際、海外での評価もどんどん高まっており、輸出が大きく伸びてきた。養殖は日本の地域経済における新たな主要産業になれる――そう考えて試行錯誤してきた結果が今、出始めていることを実感しています」

このように話すのは、養殖漁業の分野で新たな取り組みを続ける株式会社食縁の代表取締役社長、有路昌彦さんだ。

食縁は2013年、和歌山県新宮市で設立された。「近大マグロ」で知られる近畿大学の系列会社のアーマリン近大も出資を行い、養殖魚輸出の拡大を目的としてスタートしたことからもわかるとおり、従来とは異なる技術によって、従来とは異なる市場を創出することを目指す企業である。

株式会社食縁 有路代表取締役社長

現在手がけているのは、ブリやマダイ、そしてブリとヒラマサのハイブリッド種であるブリヒラなどの養殖と加工、そして国内外向けの出荷。近大の支援を受け、新たな魚種の投入や養殖・加工の技術を開発・実用化し、それをビジネスに昇華させてきた。従業員は40名強ながら資本金が5億円近くに及ぶことは、これまでの研究開発と設備投資の規模をよく示している。

「日本では農業は政策で保護されて産業として競争力を失ってしまっているが、水産は違います。少なくとも1980年代中ごろまでは日本は漁獲世界トップの漁業大国だったし、国内マーケットの規模は今でも世界有数。さらに養殖分野では、日本が技術開発をリードしてきた。関税がほとんどなく自由競争の中で戦える養殖業は、今ここで正しい取り組みを続ければ、世界で勝つことができると確信しています」

そう語る有路社長の勝算、そして食縁のビジネスモデルを、見ていこう。

有路さんは1975年生まれ。その経歴は水産事業者として、あるいは企業経営者として異色だ。京都大学大学院で博士課程を修了した後、メガバンク系シンクタンク研究員や近大准教授を経て、食縁の社長の座に就いた。今なお、同大世界経済戦略研究所の教授を兼務し、中央省庁の委員会のメンバーなどを務めるほか、専門書から一般書まで著書も多い。

その有路さんが養殖にビジネス面で「のめり込む」きっかけは、シンクタンク研究員時代にあった。統計学・計量経済学の専門家として日本の水産消費を分析した際、自分が出した結果に愕然としたのだ。

「国内で水産物の消費が減る最大の要因は、主要タンパク源が魚から肉へと変わる食の欧米化だというのが通説でしたが、1990年代以降の実態は違った。バブル崩壊後、貧しくなった日本では肉より高い魚が買えなくなったというのが大きな理由だった。人口も、1人当たり所得も減り続ける以上、このままでは日本の水産業に未来はないと痛感したんです」

危機感を抱いて研究を進め、水産庁の検討会の委員なども務める中で、養殖業でなら海外に打って出ることができるとの思いが固まっていった。海外では多くの国が日本とは逆に豊かになっており、タンパク源が肉から魚にシフトして、しかも寿司や刺身といった生魚の人気が高まり続けている。おいしくて安全な生魚の安定供給――それこそ日本の養殖業のお家芸であり、独擅場である。

さらに有路さんには個人的にも養殖業との“縁”があった。実家のある福岡で父は養殖施設の施工企業に勤務しており、その会社がトラフグ養殖事業に進出。父はその担当役員を任され、「私にも子供のころから養殖業は家業だという意識があった」という。

もちろん、研究者から経営者への転進は簡単なことではない。だが、その転進に踏み出した理由を、有路さんはこんなふうに明かす。

「私の目的は、研究者専業だった時代から変わっておらず、それは地域の産業を豊かで持続可能なものにして、日本という国の抱える問題を解決すること。そのために一番勝てそうなことを追いかけてきたら、たどり着いたのが養殖業でした」

新宮港に面して立つ食縁の本社加工場

2012年、有路さんが当時、農学部水産学科准教授を務めていた近大が、新宮港の運営を担う新宮港埠頭と輸出向け水産加工分野での連携協力協定を締結。翌年、食縁が発足し、有路さんはそのリーダーとなる。

だが、そこからの道のりは平坦ではなかった。有路さんは述懐する。

「輸出が有望だといっても海外の基準を満たすには経験も施設も不可欠で、すぐには商談は始まらない。では、まずは国内向けからとなっても、こちらは価格圧力が高いうえに商慣習が複雑で参入が大変……正直なところ、立ち上げは大失敗でした」

苦境からの立ち直りの鍵となったのは、食縁ならではの“新しさ”だった。

まずは育てて売る魚種そのものが新しい。ひとつの看板商品となったブリヒラは、ブリとヒラマサを掛け合わせた交配種で、血合い部分が小さく変色しにくい、身がしっかりしていてドリップが出にくい、夏でも脂のりがいいといった独自の強みがある。

アセロラ魚は高付加価値商品となった

また、高い栄養価からスーパーフードと呼ばれるアセロラの絞り滓を飼料に加えて育てたアセロラブリやアセロラマダイも、ビタミンCやうま味・甘味成分が多いほか、臭み成分が少なく赤身部分の色が鮮やかなどといった点が、従来の魚種とは大きく異なる(アセロラ魚事業ではニチレイと協業している)。

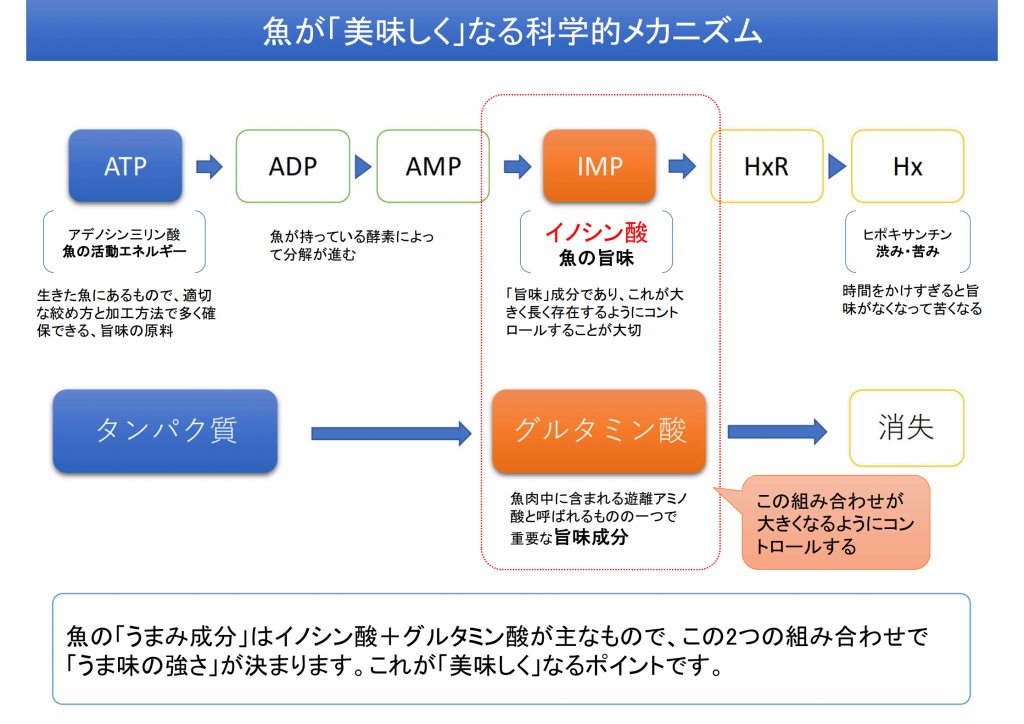

食縁ではまた、養殖魚を食品へと加工する技術も新しい。たとえば、生きている魚の筋肉でエネルギー源となっているATP(アデノシン三リン酸)を、加工後も多く残す加工法を見てみよう。

●養殖魚を冷水に入れて「麻酔」→●「即締め」して脊椎から神経を抜く→●その後も加工から流通までの温度管理を徹底する――というプロセスを踏むのは、ATPがうま味成分に分解されるプロセスを遅らせるためだ。この加工処理を施された養殖魚は、消費者の口に届いた際に、うま味成分が多く、酸化による血合いの変色の少ない刺身や寿司ダネとなる。

こうした新しい技術で食縁が加工する新しい魚種は、まず国内においてチルド鮮魚の形で大手スーパーや回転寿司チェーンに受け入れられていった。競合による値下げ圧力に強くさらされることのない高付加価値商品として認められたのだ。

魚を「美味しく」する加工技術も開発(「食縁商品のご説明」より引用)

そして、いよいよ海外へ――国内向け出荷の実績もベースとして食縁は、水産食品加工施設の安全性についてのHACCP認定や、商品となる魚種が持続可能な水産養殖用種苗であることを示すSCSA認証、欧州向け輸出に必要な対EU輸出水産食品取扱施設認定などを次々と取得。そこで世界的なコロナ禍が起きて海外での高級魚需要が減退する不運に見舞われたものの、「パンデミック明けからの海外需要の伸びは凄い」と、有路さんは驚く。

「海外向け(冷凍)でいえば、2024年春の出荷コンテナ数は1だったのが今年春は10になり、次は決まっているので25。引き合いが強すぎてバックオーダーが積み上がっている状況です」

食縁の出荷額の市場別シェアは現在、国内8:海外2となっているが、目標は海外7:国内3への逆転。最近の輸出需要の伸びを考えると、この目標の実現は決して遠くないと、有路さんは見ている。当然、国内外合計の出荷額も大きく伸びる見込みで、現在40名体制となっている食縁の人員規模を100名、200名へと増やしていかないと追いつかなくなるレベルではないかという。

加工ラインは機械化・IT化が進んでいる

コロナ禍が収束して食関連産業が世界規模で回復して以来、急速な成長軌道に乗りつつある食縁。この好調の基盤となっているのが、養殖する魚種や加工する技術の新しさであることにはすでに触れた。こうした魚種や技術の開発では、近大の支援が非常に大きい。

とはいえ、アカデミズムの世界で得られた成果がビジネスの世界で即戦力となる事例は決して多くない。そういうレアケースが食縁で生まれようとしているのはなぜなのだろう。

「理屈と現実が違うことはわかっていましたが、研究者から経営者になって、あらためて実感しました。社長として私自身がひたすらやったのは、勉強すること、現場で動くことでした」

有路さんがここでいう勉強とは、まず生物、栄養、水産、加工など多岐にわたる分野の研究成果に積極的に触れることから始まる。「理論を理解するところまではなんとかできるんです。でも、それを実際に現場で再現できるかとなると、とたんに難しくなる」。

そこで重要になるのが現場で動くことだった。

「加工技術であれば、自分自身でブリやマダイを手際よく捌けるようにならないと、必要な手順の内容を従業員にきちんと伝えることさえできませんし、だれもついてきません。理論を再現する、理屈を実現させるにはどうしたらいいのかを考え、それを実際に自分でやってみる。これは初めての経験でしたが、工場のラインで一作業者としてブリを次から次へと下ろせるようになったからこそ、新しい技術の導入にせよ機械化にせよ、経営者として正しく動けるようになったと実感しています」

アカデミズムの成果をビジネスの現場に反映させる

もちろん、食縁も課題と無縁であるわけではない。

「成長へのハードルとして高いのは、まず原魚の生産者が減っていること。当社は加工する魚を自社で養殖しているわけではなく、特定の魚種の養殖に協力してくれる事業者さんなどから仕入れています。ただ、多くの事業者さんは国内市場での過当競争に疲れて数を減らしている。日本の養殖水産を持続可能にするためにも、輸出をさらに増やしていかなければ」(有路さん)

もうひとつの大きな課題は、人だ。

「人材不足は深刻です。会社の成長とともに成長していってくれる若い世代も積極的に採用したいところなんですが、特に地方の場合、20代から30代の人口が極端に少なく、また地方で働く希望者も少ない」

とはいえ、有路さんは前向きだ。

「ノルウェーは以前から漁業大国ですが、今では養殖が大きな存在となっており、サーモンの養殖では世界一。大規模なプラットフォーム型の養殖を展開しており、そこで管理を担う人材の年収は10年前でも1,500万円に達していました。日本でも海面利用の障壁が撤廃されたりして規模の拡大などが実現すれば、輸出向け養殖は、給与水準が高く人が集まる産業となって、地方を支えられるようになる。われわれはそこまでを視野に入れています」

(執筆:ライター 岡田 浩之)

企業概要

会社名:株式会社食縁(ウェブサイト)

代表者:有路 昌彦

所在地:和歌山県新宮市佐野2122-3

2026.02.26

地域での持続可能な農業を目指して ~ いちごポタジェ(株)(宮崎)2025.12.09

養殖業でなら日本は世界で勝てる ~ (株)食縁2025.04.07

オーストラリア園芸農業の強さ