2025年4月25日

(公財)流通経済研究所 事業・研究統括 兼 デジタル・サービス部門長

主席研究員 折笠 俊輔

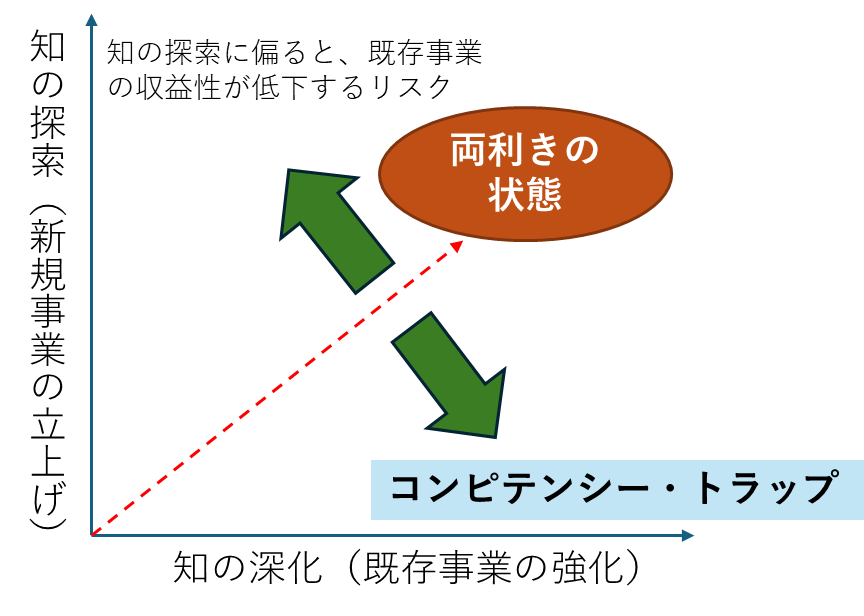

米国の組織経営学者であるチャールズ・A・オライリーとマイケル・L・タッシュマンが提唱した経営理論で、主力となる既存事業の強化と絶え間ない改善(知の深化)と、新規事業に向けた実験と行動(知の探索)を両立させることの重要性を唱えるものである。既存事業と新規事業を、右手と左手に例え、どちらも利き手のようにコントロールすることを「両利き」と表現している。

つまるところ、企業経営において、既存事業を深めるだけではなく、新しいことに取り組まないとイノベーションは無い、ということである。

ではなぜ、イノベーションが必要なのであろうか。その答えは、既存の大企業が変革することができずに、イノベーションを巻き起こす新興企業に負けていく事例が物語っている。

コンピテンシー・トラップという言葉がある。これは、企業が既存の成功体験や得意分野に固執するあまり、外部環境の変化や新たな可能性に気づかず、結果的にイノベーションを停滞させてしまう状態を指すものである。主力となる既存事業の強化は企業の利益創造にダイレクトにつながるため、それにばかり注力すると短期的な利益追求に偏ってしまい、長期的な成長戦略を怠りがちになるという意味である。

つまり、両利きの経営とは、現在の事業での利益創造(知の深化)と、長期的に事業環境をとらえたうえで、未来に向かっての打ち手(新規事業に向けた実験と行動である知の探索)の両方を考えて実践していくことである。

コンピテンシー・トラップは、経営がうまくいっている時ほど注意が必要である。毎年、同じように作付け計画を立て、作付・播種を行い、完成された生産管理システムで管理を行い、収穫した農産物を同じように販売している場合、安定的な経営ができていると言えるが、本当にそれだけで良いのか、経営者として常に考えていく必要がある。

今まで、上手くいってきたやり方を続けることは、収益を生み出す意味では良いことであるが、従業員の慣れやマンネリ化につながりやすく、目的を見失って「今までのやり方で営農すること」が目的にすり替わってしまうことがある。しかも、それで上手くいってしまっているが故に「それが正しい」と認識され、思考停止に陥りがちである。

では、コンピテンシー・トラップの罠にとらわれず、農業経営において両利きの経営を実現化するためには、どうすれば良いだろうか?

その答えの1つは、企業理念・経営理念といった自社のミッションの明確化と社内での共有の徹底にある。農業経営体として目指すべき理念やミッションを鑑みたとき、現在の生産・経営の状況がそれに合っているのかを確認することで、今までのやり方よりも、より効率的・効果的に理念やミッションが達成できる方法があれば、それを採用することができるだろう。

また、「両利きの経営」を実現するためには、常に新しいビジネスチャンスを考えていく必要がある。大手企業等における両利きの経営の実践においては、この新しいビジネスチャンスの発見と発展について組織で対応を検討することが多い。つまり、既存事業を高度化していく部署と、新規事業に取り組む部署の両方を社内におき、バランスを取りながらマネジメントしていく方式である。

しかし、農業経営体には中小規模の事業者が多いため、既存事業と新規事業で部署を2つに分けることは難しいだろう。そこで重要となるのが、経営者と従業員が一緒に既存事業と新規事業を考えていくことである。コンパクトな組織であり、小回りが効く規模であることを最大限活用し、経営者と従業員が一丸となって既存事業の改善と新規事業の開発に取り組んでいくことが、農業経営において実施可能な「両利きの経営」ではないだろうか。この時にも企業・経営理念の共有は効果的だろう。

常に進化を続けない生物は淘汰されるという。農業経営においても、常に進化していく経営体であることが重要なのだろう。