2025年3月27日

(公財)流通経済研究所

農業・物流・地域部門 部門長/主席研究員 折笠 俊輔

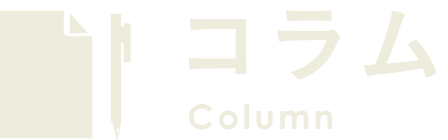

2025年3月現在、米価の高騰が止まらない状況となっている。以下のグラフは農水省が調査している米の相対価格の全国平均の推移であるが、1俵あたり26,000円以上であり、調査開始以来、過去最高の価格となっている。

出所:農水省 米の相対取引価格

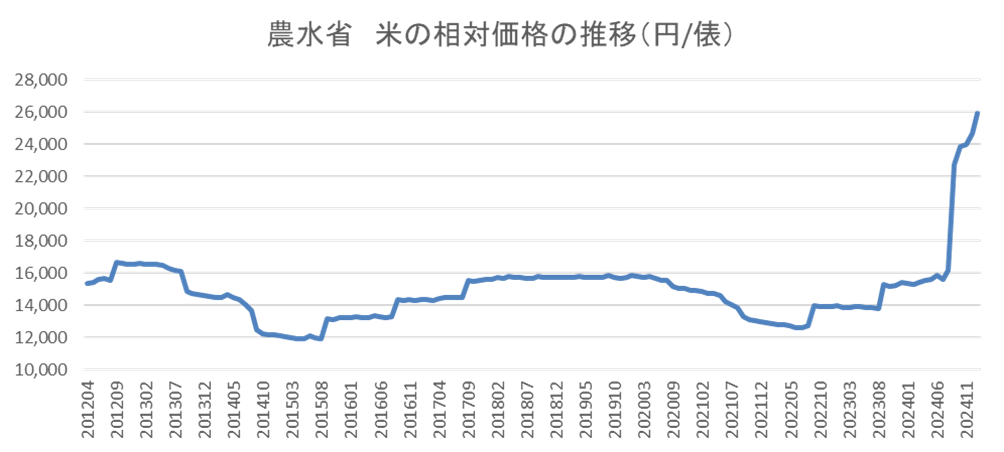

この相対取引価格は、事業者間による玄米の売買価格であるが、これに連動して小売店頭の米の価格も上昇の一途を辿っている。食品スーパーのPOSデータを見ると、3年ほど前まで、1kgあたり400円を切っていた(5kgで2,000円未満で店頭販売していた)茨城コシヒカリや北海道ななつぼしが、現在では、1kgあたり700円(5kgで3,500円)以上まで相場が上昇している。

出所:流通経済研究所 POSデータ

この価格高騰は、当然ながら需給バランスが崩れることによって発生している。この需給バランスの崩れの要因として、良く言われるのが「誰かが溜め込んでいる」、「投機筋が買い占めている」という言説である。さらに最近では「転売ヤーが買い占めている」という噂もある。

個人的には、これらの言説は、にわかに信じがたい。その理由は、米ほど転売に向かない商材はないからである。現物を保有することで転売に向く商材は、軽く、コンパクトで保管コストがかからず、現金化しやすいものである。コメは、重く、かさばる上に温度管理が必要(20℃を超えると虫の発生リスクがある)なうえ、現金化が大変(謎の事業者から大量に仕入れる事業者は少ないだろう)なのである。

一部の報道にあるように、実際に外国人や他業種で米を購入し、転売した人々は存在していると思われるが、市況に影響を与えるほどの量であるとは考えにくい。おそらく因果が逆で、転売ヤーや投機筋による現物(米)の買い占めで価格が高騰したのではなく、米の価格が高騰したから、彼らが参入し、小遣い稼ぎを行っているということだろう。

なお、備蓄米放出で騒がれている約20万トンの米は全体の流通量の3%程度であるが、日本全国には5,600万世帯あるため、そのうち70%の世帯(3,920万世帯)が、5kg多く、家庭内在庫を持てば(5kgではなく、10kgの米を買えば)、19.6万トンの米が家庭内にある計算になる。また、日本の約70万戸の水稲生産者が自分の親戚などのために、30kgの米袋を4袋ほど家に在庫すれば、それだけで8.4万トンになる。

消えた米は、消費者と生産者の家庭内在庫になっている可能性もある。しかし、その総量は全体の10%にも満たない。

では、なぜ需給バランスが崩れ、価格が高騰しているのだろうか。

おそらくそれは、もともと米が足りてないことが要因であると思われる。つまり、想定されている米の需要と供給の数字が正しくない可能性が高い。例えば、国で想定している米の需要は、基本的に人口に1人あたりの米の消費量を掛けて計算しているが、R5/6年、主食用米の需要量は数十年ぶりに前年より増加(+15万トン)し、705万トンであったが、R6/7年に政府が見込む需要量は674万トン、R7/8年は663万トンである。価格高騰で需要が減る可能性も高いが、本当にここまで減るであろうか。

また米の収穫量は、作付面積×単収×作況指数で予測される。ここで単収の計算に使われる「米のふるい目」は1.70㎜であるが、実際の流通では1.85㎜程度が主流であり、予測数量と2%前後の差が出てしまう。おそらくこれが13~14万トンある。もっと言えば、高温障害等による精米歩留りの悪化の影響も考慮されていない。本当の米の収穫量、市場への供給量は、いかほどであろうか。

需要では、インバウンド需要が大きく伸長して(万博も控えている)おり、供給では、米づくりの技術革新やイノベーションが進んでいる(乾田直播、自動運転、ドローン、水管理DX…)が、需給の予測方法は従来のままなのである。

本当の需要量、供給量が把握できていない現状から見て、あるいは備蓄米を放出しても米価が下がらない現状から考えると、最も自然な価格高騰の要因は「需要は思ったよりも多く、供給量は思ったよりも少なく、米が足りてない」ことにあると言えるだろう。

よって、米価の高騰はしばらく続くと考えられる。そして、米価高騰対策としては、正確な生産量・生産力と需要量の把握と、生産量を増やすことに尽きるだろう。生産調整など行わず、最大の生産を行い、余剰が出ればそれを輸出なり、加工に回す部分に補助を行い、国内需給を調整するのである。供給を絞る需給調整ではなく、需要を創造することによる需給調整を考えるフェーズに入ったと言えるだろう。