本年1月に開催した「若手農業生産者グループ・バトルサミットin 2019」では、「自立経営とグループ活動が目指すもの!」をテーマに、全国から13グループ30余名の若手農業経営者が集まり、活発な意見交換が行われた。

本サミットで基調講演を行っていただいた「株式会社関東地区昔がえりの会」小暮郁夫代表のお話から、グループ活動をきっかけとしてスタートした同社の不断の「進化」への取り組みをご紹介する。

本サミットで講演中の小暮代表

(株)関東地区昔がえりの会は、1999年(平11)、埼玉県児玉郡上里町に設立された。2002年(平14)に株式会社化した後、現在の株主は45名、資本金7,000万円と大きな組織に成長している。営農環境は埼玉県北部、群馬県境の農業地域であり、需要地である首都圏へのアクセスがきわめて良い立地にある。

当会の原点は、1974年(昭49)頃に、畜産の専業化、大型化等により社会問題となる兆しが見られはじめた畜産公害問題がある。

当時、西武化学工業(旧西武流通グループ)の西川貞章氏(現「昔がえりの会」代表会長)が中心となり、新規事業として、畜産公害処理と農作物栽培をリンクさせる畜産排泄物の堆肥化(コンポスト)システムの開発に着手した。その後、旧西武流通グループの事業は堆肥化装置販売から堆肥を使った土作りへと転化するなか、この堆肥を用いて栽培試験に取り組んだ農業者グループが北海道、東北から鹿児島まで各地で設立された。そのひとつが現在の「関東地区昔がえりの会」の礎となっている。

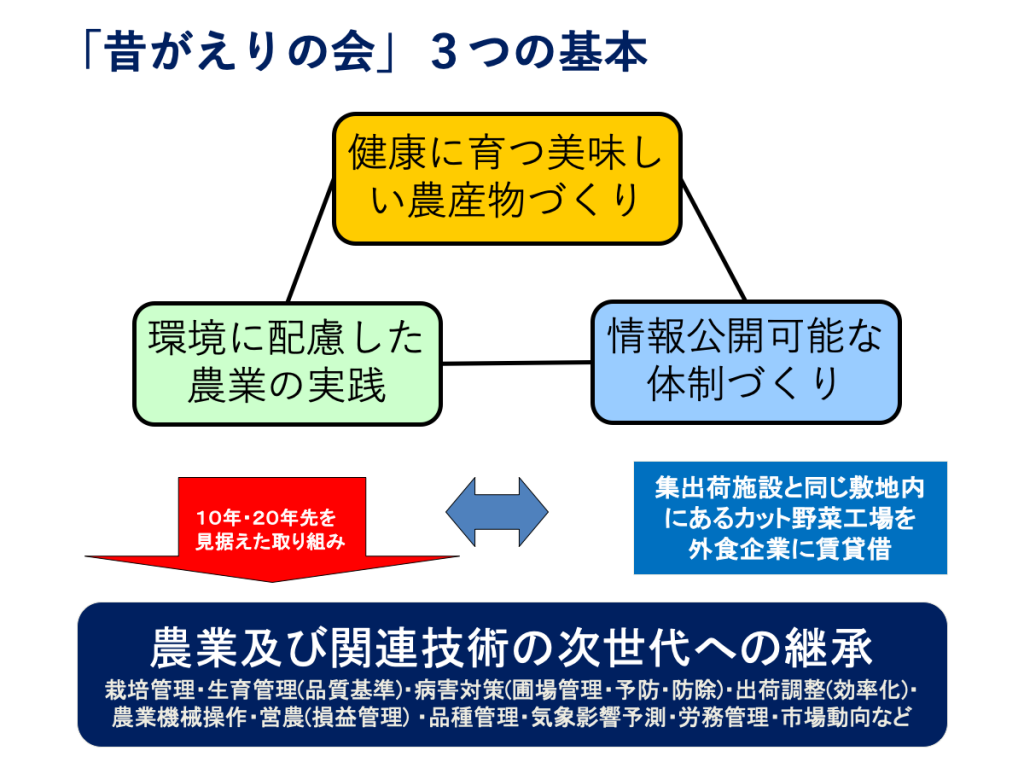

現在の関東地区昔がえりの会は、生産者どうしが共通した肥培管理を行いながら、主に加工業務用の野菜の契約栽培に取り組んでいる。「健康な農産物づくり」を目指すことを経営理念の柱とし、以下の3つの基本により、「新しい農を担う人たちを共につくりだす」ことを目指す。

なお、関東地区昔がえりの会は、会員登録のうえ出荷を行う生産者グループとしての「関東地区昔がえりの会」と、その生産のサポート機能を担い、農産物の生産販売及び作業受託、営農支援等を行う会社組織としての「(株)関東地区昔がえりの会」からなる。

現在、生産者グループとしての関東地区昔がえりの会は会員農家26名(2018年4月現在)で構成され、キャベツ、白菜、レタス、青ねぎ、ブロッコリー、小松菜、ほうれん草、玉ねぎ、長ねぎ、キュウリ、トマト等、年間を通じてさまざまな種類の野菜を生産する。(株)関東地区昔がえりの会及び会員の栽培(販売取扱)面積は75ha(ハウス施設面積は5.9ha)におよぶ。以下では、自ら生産を行うとともに生産者グループをサポートする会社組織としての(株)関東地区昔がえりの会について紹介する。

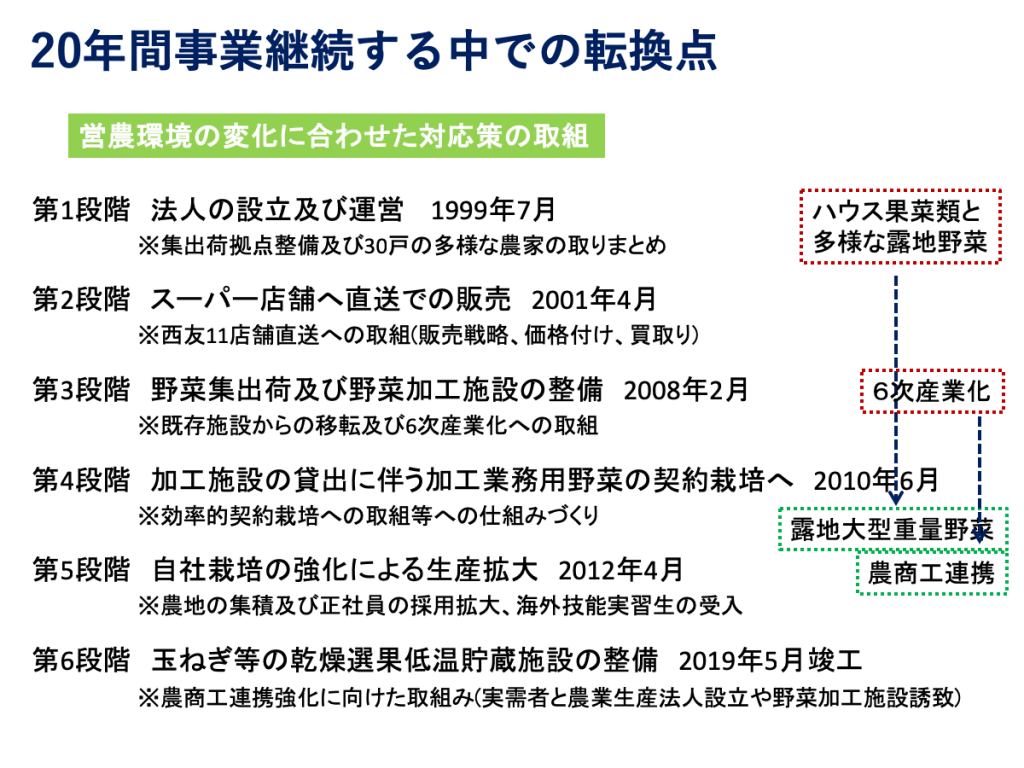

前記のとおり大きな規模に成長するまでに、(株)関東地区昔がえりの会は営農環境の変化に合わせ、5度の事業転換点を迎え、これから6度目の転換を目指しているという。

そもそも、関東地区昔がえりの会立ち上げのきっかけは何か。

まず初めに、1990年代に入り、営農環境が大きく変わってきたことが影響するという。その当時、日本の農業は「大量生産から安心・安全・品質へ変化した」と小暮代表は語る。

かつて「農業者」(担い手)とよばれ、地域で青春をともに過ごした仲間が40代となり、自身の子どもたちの世代の進路による後継者問題も起こりはじめた。集落内での専業農家が減り、代表ひとりでは限界を感じるようになったという。その中で、1997年(平9)に30名の専業農家が参加し、無化学肥料栽培の研究会が設立されたことが、法人としての(株)関東地区昔がえりの会の前身だ。

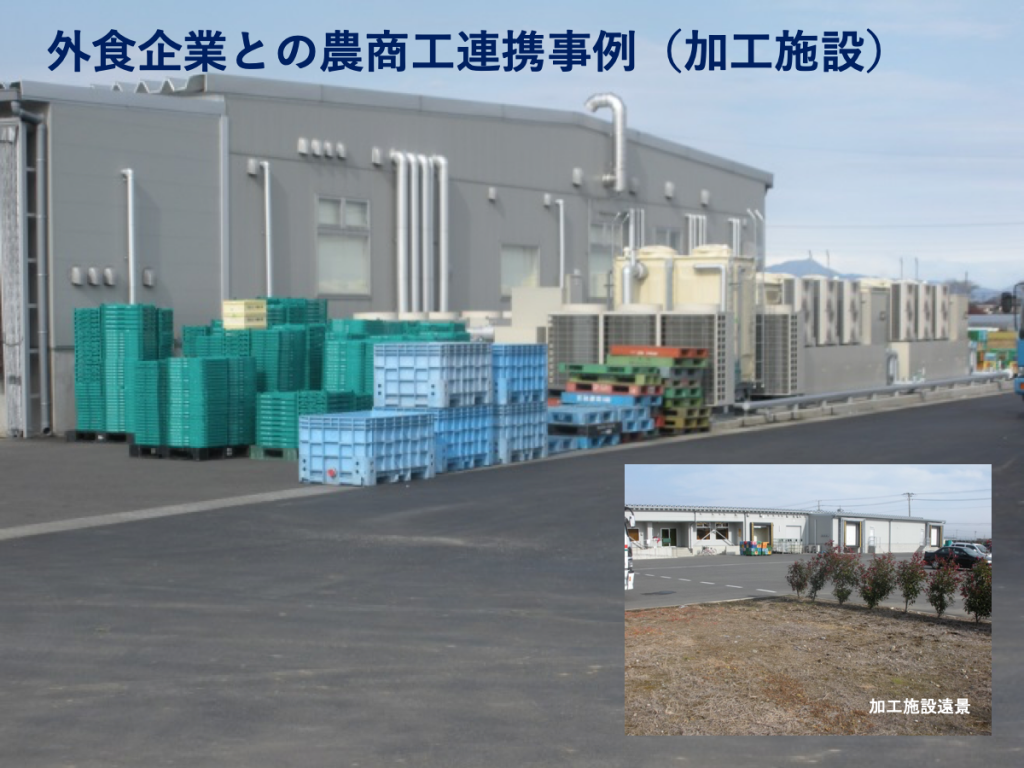

その後、同社は、旧西武流通グループ(クレディセゾン)との縁を活かし、スーパーへの直接販売を行うようになり、着実に規模の拡大を進めた。しかしながら、そこから現在へ至る大きな転換点は、ひとつには、野菜加工施設の建設であり、さらにまた、その施設を外食業者に貸し出すことに伴う加工業務用野菜の契約栽培への移行だったという。

野菜の加工施設を整備することで、生産者を集め野菜の集出荷量を増やそうとする農業経営体は少なくない。しかし、同社の場合、「工場を作っても学校給食の下請けにしかなれなかった」と小暮代表は話す。付加価値を高め収益を向上させるための加工工場建設が、材料加工・納入業者のひとつとして価格競争を戦い、加工品の卸業者にマージンを奪われ、加工では全く利益が出ない結果となってしまった。

窮地に立った同社は、2010年(平22)に、今後の展開等につき熟考、対象先を厳選のうえ、工場を外食業者に貸し出すこととし、自らは原材料の効率的な調達を行うべく計画生産を行う契約栽培に切り替えた。すべてを自分たちでまかなう「六次産業化」から、実需者を巻き込んで互いの強みやメリットを活かし合う「農商工連携」への転換を行った。

この農商工連携には、さらに3つの好条件が重なったという。

(株)関東地区昔がえりの会がある埼玉県上里町は、高原野菜の大産地である関東の高冷地から車で1時間程度の距離にある。高冷地とのリレー栽培を行うことで、通期の調達にも工場の稼働率向上にも好影響を与え、連携先の外食産業には好都合であった。

世の中では、外食・中食化が進み、丸のままの野菜の需要が低下しはじめていた。これまでの小売向けにみられる生産者ごとのラベルをつけパッキングする用途から、加工業務用野菜の契約栽培に切り替えるにはいい時期だったと言えよう。折しも2014年(平26)2月の雪害によりハウス施設が5ha倒壊し、果菜類や青ねぎの栽培に大打撃を受けたことから、キャベツや玉ねぎといった露地大型重量野菜への切り替えも進めた。

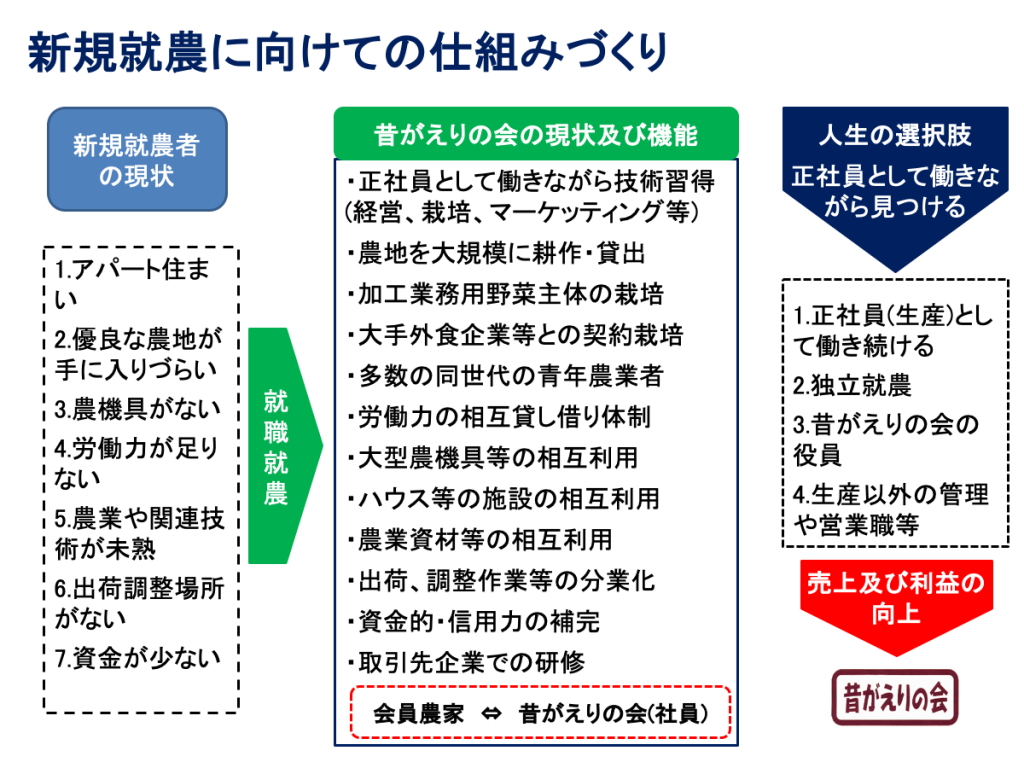

それまでの小売向けの規格は、味はもちろんのこと、見た目やサイズにも注意を払う必要があり、「10年で1人前」(小暮代表)と言われるような状態であった。しかし、加工業務用野菜であればある程度の幅が許され、新規就農者でも歩留まりを高めることにつながった。

さらに、これらの動きに止まらず、連携先の一社集中のリスクを回避すべく、他の外食業者等への取引開拓を進め、栽培規模をさらに着実に拡げていった。このように、環境の変化に合わせ転換してきた(株)関東地区昔がえりの会だが、現在はグループを超え地域農業全体を見据えた活動へ取り組んでいるという。

(株)関東地区昔がえりの会では、現在、地域農業の衰退に歯止めをかけるべく、農業後継者及び従事者の発展的な育成に力を入れている。農家以外の出身者の受け入れを積極的に行い、ハード・ソフト面での担い手づくりと支援体制を構築している。

特に人事面については、中小企業並みの福利厚生、労務環境の整備はもちろん、生産担当職員等のスキルアップに対し積極的な研修や講習会を実施し、農業後継者への栽培、経営ノウハウを円滑に継承させるべく取り組んでいる。農業ICTの導入も積極的に行っているという。

加えて、実際の就農に向けては、一定のキャリアを積んだ希望者に、手上げ方式により1年間の「農業経営塾」を実施。行政や中小企業診断士等の指導により経営を勉強する場を提供する。また、新規就農者を含めた生産者の負担軽減に向けて、当社投資により農業機械や育苗ハウス等を用意、生産者は使った分だけ使用料を払う。同様に、労働力についても、それぞれが暇なときに手伝う仕組みを構築し、金銭負担を伴わない“時間”の貸し借りが行えるような関係づくりにも取り組んでいる。

これからも、同社では、実需者との結びつきをさらに強化する施策を展開していくという。地域に関越自動車道上里スマートICが供用されたことを追い風に、現在、建設中の玉ねぎ等の乾燥選果低温貯蔵施設の運用に加え、今後は野菜加工施設や野菜残渣バイオマス発電事業なども計画し、地域への産業立地推進を主導・支援していくことを目指す。

外部環境の変化で起こるピンチを自らのチャンスに変え、サポート役としての会社組織の事業体が積極的に地域農業の継続を担う(株)関東地区昔がえりの会の姿は、今後のグループ経営の「進化」の仕方を示すひとつの形なのかもしれない。

(中部支部事務局長 内田文子)

参考:

「昔がえりの会」のあゆみ。

http://www.mukashigaeri.com/ayumi.htm

2026.02.26

地域での持続可能な農業を目指して ~ いちごポタジェ(株)(宮崎)2025.12.09

養殖業でなら日本は世界で勝てる ~ (株)食縁2025.04.07

オーストラリア園芸農業の強さ