三重県津市で、オランダの栽培技術をベンチマークし、独自の管理技術との統合によりミニトマト栽培を行う(株)浅井農園は、独自品種の開発から高度生産技術の体系化、全国の流通網開発というバリューチェーンの川上から川下までを持つ研究開発型企業として独自の強みを発揮している。

本コーナーの初の取材となる今回は、浅井農園本社の研究棟を訪ね、代表取締役の浅井雄一郎氏に研究開発への取組みを中心にお話を伺った。

緑化樹木の生産販売を行っていた浅井農園が、第二創業としてトマト栽培を始めたのが2008年。もともとサラリーマンだった浅井代表が自身で完熟チェリートマトの栽培と販売を始めたとき、従来の農家は農業バリューチェーンにおける生産の部分しかしていないこと、自分たちが研究開発まで行い、顧客ニーズを商品に反映させることが独自の“ケイパビリティ”(組織としての能力、独特の強み)を生むことに気づいた。これが、独自品種の選定をはじめとする研究開発に特化した浅井農園のはじまりだ。

浅井代表は、自社の経営戦略を、“差別化戦略”と“数値化経営”という。ここでは、“差別化戦略”について触れたい。

“差別化”といっても強烈なブランドを作るとか大々的なプロモーションを行うというわけではない。代表は、「マイナスのブランドとなる“コモディティ化”しないことが重要」と指摘する。「トマトは産出額で2,500億円程度。僕らはせいぜい国産トマトの1%もシェアを取れていない。従来の市場流通がマジョリティとすれば、僕らはマイノリティ。“ただのミニトマト”と言われては一般化、大衆化してしまう。“ただのミニトマト”と言われないように、特徴のある独自の品種をすごい努力をして作りこなし、商品としてお客様に認知していただくのが僕らの差別化戦略」と話す。

差別化戦略は商品だけではない。今回、訪問した2,000㎡の研究施設は2棟に分かれ、生育環境や作業環境をそれぞれが独立して制御・管理が可能で、条件を変えた生育比較等ができるようにしている。一般的な大学の研究施設などは数十坪の広さにすぎないという。研究テーマは、短期のものから長期のものまで、常時10本くらい進行している。

1,000㎡が2棟並ぶ研究施設

研究棟から独自の品種が生まれていく(写真提供:浅井農園)

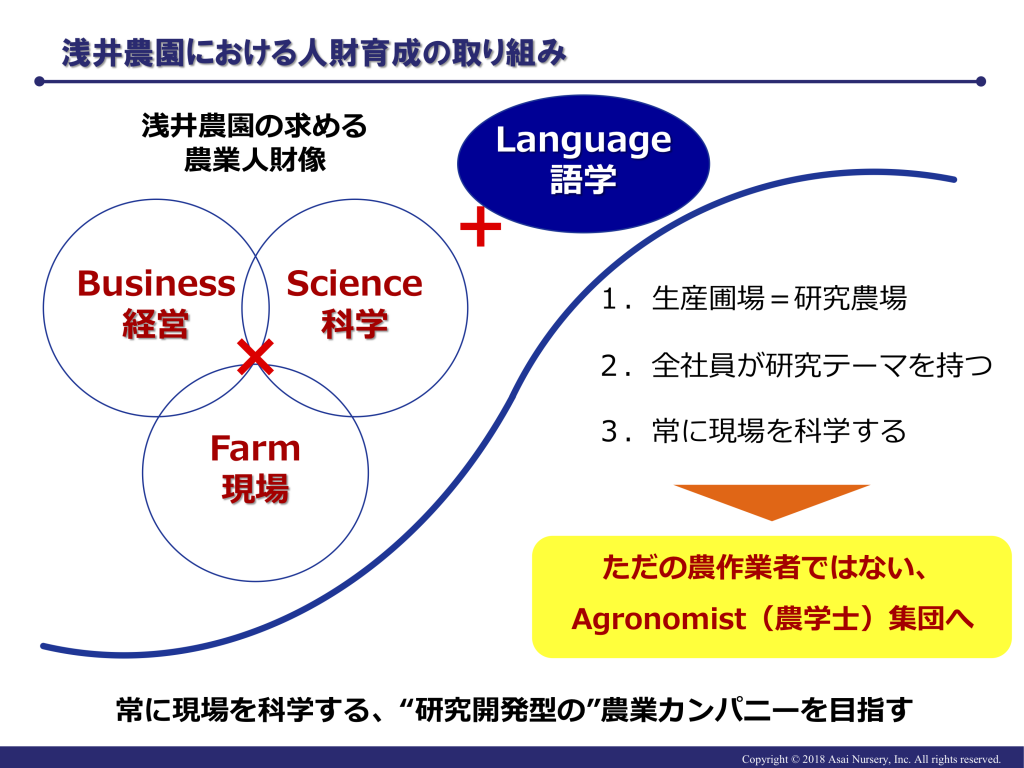

浅井農園では、技術系社員のすべてが農業者であり研究者である、という姿勢を貫く。人財育成の目指す方向として「ただの農作業者ではない、Agronomist(農学士)集団へ」という目標を掲げる。

加えて、浅井農園では全社員が英語を話せることを必要条件としている。

社員自らが研究テーマを設定し、再現可能な科学に高めていく

現在、外国人正社員は2名、その他、インターン生として各国の大学生やトマト生産者のほか、近年はJICE((一財)日本国際協力センター)のインターンシップ制度でアフリカの高学歴の若手人材たちを受け入れている。近々、スウェーデンからの外国人正社員がもう1名加わるという。

「英語が話せれば可能性が広がる」と代表は指摘する。外国企業との研究や提携もしやすくなる。国籍を問わず、優秀な人材が自身で決めた研究テーマを深掘りすると、自然と優秀な人材が集まってくる。まして、農業界で他には社内で英語が通用する企業はない。これも差別化戦略のひとつといえよう。

「国籍にかかわらず根本は一緒。素直で、植物が好きで、この業界をなんとかしたいと願う、バックグラウンドが異なる人たちが同じ目的で同じベクトルに向かったとき、化学反応が起きイノベーションが生まれる」と話す。

インターン生は研究棟でトレーニングを受ける。少なくとも日本を好きになって帰ってもらうように心がけることはもちろんだが、いい人がいればそのまま採用のオファーを出すこともできる。インターン生の中でも浅井農園は人気の職場で、短期(2週間)インターンシップのあと、任意で認められる長期(半年)インターンシップを希望する者がほとんどだという。

浅井農園の人材の特長は、外国人高度人材の登用をはじめとした多様性(ダイバーシティ)にもうかがえる。しかし、そこに気負いはない。「自分自身がイメージしていた組織のあり方とは何かと考えてきたら、自分がやりたいと思う働き方が可能な多様なメンバーのいる組織だった」という。代表にとって多様性は学生の頃から世界中を旅するなかで、“染みついたもの”だという。「チーム作りは、いろいろな動物がいる動物園を作っていくイメージ、あるいは“ドラクエ”です。たとえそれぞれが強くても、戦士、戦士、戦士、戦士のパーティは滅びる。魔法使いや踊り子がいないと・・・。ドラクエ世代ですから」と笑う。

浅井農園では職場内託児ができるよう設備を整えている。ダイバーシティへのまなざしはごく自然なものだ。

洗面所には子どもサイズの手洗いスペースを設けている

人材確保に苦慮する企業が少なくないなか、浅井農園ではグループの生産拠点を含め外国人技能実習生はいない。バックパッカーで世界各地を旅しながら農業を見てきた代表にとって出稼ぎ労働者は珍しいものではない。制度として否定するものでは決してないとしたうえで、「一人前になったところで帰ってしまうし、実習生は日本語を覚えて、農業ではない別の仕事で働いている。そういう時代ではない、それをいつまでも続けているようではその国は伸びないし、続かない」と感想を述べる。

入社4年目となる中国出身で研究員のウーさんは、研究棟内の温室内環境制御や様々な大学、企業との共同研究等を担当。四川省の大学を卒業後、三重大学で博士号(農学)を取得し、三重大学の研究員の際に、浅井農園でのインターンシップを経て入社。学部では農業機械を専攻、博士号はバイオマス材料の研究。機械から植物まで広く理解する。

研究棟内でどのような環境制御を行うかの研究・管理作業がメインの業務になるが、それにプラスして、大学との連携・研究プロジェクトなども担当し、先進的な機械を投入して植物の生育を測定し、農業への有用性を検証している。

研究テーマの選定についてお話を伺うと、「社員それぞれが、自分の関心と会社に役に立つことに絞り、一番やりたいことを選んでいる。ただし、その場合でも、1年間はこのテーマと決めて取り組む。ここは企業なので、1年できちんと成果が確認できるように、課題を細かく設定している」と話す。この姿勢にも、多様な社員による「経営」×「科学」×「現場」の相乗効果を期待する代表の思いが浸透していることがうかがえる。

限られた期間の「稼ぎ」で終わらせるのでなく、多様性を最大限に活かしつつ、農業のなかで同じ目的を掲げ、長い旅路をともに進む仲間を求めるドラクエ流のチームづくりが浅井農園の強さのひとつだろう。

ウーさん(写真右)と浅井代表

研究開発の話題からは少し離れるが、今回、代表のお話を伺うなかで、「農家ひとりで全部やるのは無理」という発言が何度か聞かれた。

「農業はすごく楽しいし、そもそも嫌いな人はやっていない。でも農業はすごくお金がかかる投資が必要な割に全然儲からない、そのうえいろんな異常気象などや災害、豪雨や地震、台風などものすごくリスクが高い。誰がそんな事業をするのかと思うくらい・・・。農業が持続可能で、最悪なケースでもちゃんと再生ができる業界であれば若い人もやっていけるはず」と若手層の新規参入に期待をにじませる。「会社にすることだけが方法ではない。例えば、10人の農家で農事組合法人を作って、自分たちが強くなるために必要な機能をみんなで役割分担をすればいい」と熱意を込めて話される。

浅井農園は、優秀な人材をどんどん世界から集め付加価値の高い農業の型として、“0から1を作る、もしくは10くらいまでにする”、他の人ができない開発を仕掛けられる農業法人のモデルを目指す。

一方、自分のやりたい世界を作るためには規模拡大も必要だ。身の丈に合った堅実な経営を確保するため、研究開発だけでなく事業運営においても企業との提携を進めるのが浅井農園の経営の特徴だ。提携企業との間で利益をシェアすることを前提に、リスクをしっかりとコントロールできるように取り組むことが最優先だという。

浅井農園の第二創業からの歴史を振り返ると、よく練られたビジネスプランを着実に実行するといったイメージに感じられるが、代表自身にとっては「走りながらバタバタの10年だった」という。一方で「ちょっとずつイメージは変わりながらも、最終ゴールには強烈なイメージがあった」ともいう。

例えば、今回、取材した4年前に建てた本社・研究棟。もとは畑で、かたわらにプレハブの旧本社が建っていたという。「本社も新しくしたかった。人も増えてるしボロいし。でもその時は研究棟のほうが優先。オフィスはこのくらいの大きさになるからここは空けとかなきゃ、と思った」と話す。

代表にこれからのビジョンを伺ったところ、「第二創業から10年、ベースの土台ができた。基本はたぶんもう変わらないと思うが、見直しを繰り返しながら、プロフェッショナルとして地に足の着いた深掘りの仕事をしていく。どこまで伸ばすか社員次第。彼らがやりたいと思うところまで大きくする、そこから先はぼくの手を離れていくと思う」とのこと。

「最初の組織風土や環境をつくる絵を描くのは創業者だが、そのあとカスタマイズして改良していくのは社員。ひとりひとりがいい仕事をすると絶対いい会社になる。生き生きしていて、給料がよくて、休みももらえる。そういう会社ができれば良い社会ができていく。そういうひとつになりたい」と話す。“0から1を作ること”にこだわる代表らしさが、ここにも現れているように感じた。

(中部支部事務局長 内田文子)

<会社概要>

会社名 :株式会社浅井農園 http://www.asainursery.com

代表者 :代表取締役 浅井雄一郎

所在地 :三重県津市高野尾町4951番地

創 業 :1907年(設立:1975年1月)

社員数 :正社員13名、パートクルー32名(2018年7月)

事業内容:

◎農産物(トマト、野菜、花、植木等)生産事業

◎新規農場の企画開発、農産物流通開発事業

◎蔬菜育種研究、生産管理技術に関する研究開発

独自品種の開発から全国流通網の開発まで、独自の農業バリューチェーンを構築する。

本社、技術研究所のほか、半径20km圏内にうれし野アグリ(株)など複数の生産拠点を持ち、年間1,000tを超えるミニトマトを生産する。

2025.12.09

養殖業でなら日本は世界で勝てる ~ (株)食縁2025.04.07

オーストラリア園芸農業の強さ2025.02.26

日本のブドウで世界のメガプレイヤーを目指す ~ アグベル(株)